近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む企業は増えていますが、経理部門では依然として紙ベースの運用やレガシーシステムが根強く残っており、「思うように推進できない」と悩む企業も少なくありません。

本記事では、まずDXの意味をわかりやすく紹介したうえで、経理業務にDXが求められている背景や導入によって得られるメリットを解説します。さらに、実際に経理DXを進めるためのステップや注意点もご紹介します。

経理業務の効率化はもちろん、企業全体の意思決定スピードを高めるためにも、経理DXの推進は欠かせません。どこから手を付けるべきか悩んでいる方は、是非最後までご覧ください。

DXとはデジタル技術を活用した企業の変革

デジタルトランスフォーメーション(DX)は「Digital Transformation」の略で、日本語では「デジタルによる変革・変容」と訳されます。単に業務をデジタル化するだけでなく、データやデジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを見直し、企業の価値創出や競争力を高めることを目的としています。

ここで押さえておきたいのが、「DX」と「デジタル化」の違いです。

具体的には、納品書や請求書を紙からPDFに切り替える取り組みは「デジタル化」にあたります。

デジタル化によって蓄積されたデータを活用し、経理業務全体のフローを再設計したり、他部門とリアルタイムで情報を共有できる仕組みをつくったりするような、組織の在り方や意思決定のプロセスを変える取り組みが「DX」です。

DXによって業務が効率化されることに加え、市場の変化をいち早くつかみ、新たな商品・サービスを生み出す力が高まるため、企業の競争力向上にもつながるのです。

【関連記事】今後さらに必要性が高まるDXの進め方を9つのステップに分けて解説!

経理DXの推進が求められる背景

レガシーシステム問題(2025年の崖)

経理だけではなく、企業全体の問題としてDX化が求められている背景として「2025年の崖」があります。企業が固有に抱えている既存のシステム(レガシーシステム)が残った場合は、2025年以降にそれを支えたIT人材の引退等によって企業の競争力を大きく失ってしまうことが危惧されているのです。

電子帳簿保存法の改正

2022年1月に電子帳簿保存法の改正が施行されました。今後、今までは認められていた、紙ベースでの資料保管ができなくなります。

帳簿等の保管義務がある資料の電子化はもちろん、電子取引で交わされた書類についてはデータでの保管が義務付けられるようになったので注意が必要です。企業のペーパーレス化は、今後より一層進んでいくでしょう。

【関連記事】電子化した請求書と納品書の保存期間は?電子帳簿保存法の概要

アナログ対応業務が多い

経理に関する多くが、アナログ業務であると言われています。ペーパーレス化が叫ばれている現在でも、紙での契約書や請求書の発行、保管を行っている企業が多いのではないでしょうか。また、ハンコの使用も同様で、ハンコを押すためだけに出社をしなければいけないという話まで出てくることがあります。

【関連記事】バックオフィス業務の効率化と課題を解説!基礎や重要性とは?

定型業務の量が多く人手不足

経理業務には、下記のような定型業務が多いのが特徴です。

- 紙での請求書発行や保管

- 入出金の管理

- 社内の経費精算管理

特に請求関連は月末・月初に業務が集中し、それ以外の仕事もあるために業務量も多い上に人手不足という問題も抱えています。その結果、必要最低限な処理までで終わってしまうケースがほとんどです。数値を元にした改善提案等、付加価値を出せていません。

経理業務の属人化

専門的な知識が必要なケースや、特定の取引先に対する通常とは異なる対応等、誰でもできるわけではない属人化された業務が多いのも経理の特徴です。

その人がいないと作業を進めることができないことが起きると、業務の余計な停滞が発生してしまいます。

リモートワークの導入が進まない

ここまで紹介してきたことが要因となり、経理担当者が出社を余儀なくされている企業は珍しくありません。業務の現状を変えていくことができなければ、リモートワークの導入を進めることは困難でしょう。業務効率化や属人化を解消させるためのアクションを、思い切って起こしていく必要があります。

経理DXの推進で得られるメリット

定型業務の効率化が図れる

経理の定型業務は、単純な作業の積み重ねであることが多いのではないでしょうか。現在行っている業務の棚卸しを行い、定型業務の一部でもDX化で自動化することができれば、業務の効率化を一気に進めることができます。

また、人的ミスを減らすことにも繋がりますし、これまでできなかった付加価値のある業務に取り組むこともできるようになるでしょう。

業務の属人化が解消できる

経理業務をDX化することで、これまでの作業を一新することができます。新しい社内マニュアルの作成も可能になるでしょう。それまで属人化されてしまっていた業務も明文化されることで、誰でも標準的に行える作業となるはずです。

誰か特定の人に業務が依存してしまうのは企業にとってリスクでしかないので、属人化の解消は大きなメリットになるでしょう。

ペーパーレス化を促進できる

経理DXを推進することで紙の請求書が不要になるので、ペーパーレス化をより一層促進できるでしょう。ペーパーレス化を進めることで「紙代」「印刷代」「インク代」「複合機のレンタル費用」等の節約に繋がります。

また、今までファイリングした紙資料を保管していたロッカー等も不要になるのではないでしょうか。

そしてペーパーレス化はコスト削減だけでなく、環境への配慮にも繋がります。世界的にSDGsが共通の目標として掲げられるようになりましたし、環境保護を心がけている企業としてアピールできるかもしれません。

【関連記事】ペーパーレス化に役立つツールの導入事例と導入の流れを解説

働き方改革を推進できる

DX化で業務の効率化が促進されるので、今まで手作業で行っていた仕事等を削減することができるでしょう。月末・月初の請求書作成&発送作業も不要になるので、過労働等の労働環境の改善にも繋げることができます。

また、DX化によって請求書の受け取りやハンコの押印のために出社をする必要もなくなるはずです。経理担当者のテレワークも実現できますし、多様な働き方を実現できるようになるでしょう。こうした取り組みが、優秀な人材の確保に繋がっていくかもしれません。

経営者がより早く、最適な意思決定をできるようになる

DX化により、経理部門だけではなく会社内のあらゆるデータをリアルタイムで確認できるようになります。スピーディーな経営判断が求められる現代だからこそ、社内のあらゆる情報を横断的に確認できるDX化は、経営者の最適な意思決定に必要不可欠になるでしょう。また、場所を問わずにデータにアクセスできるようになることもメリットです。

【関連記事】納品書・請求書の電子化から見る!経理DXの成功事例4選

経理DXの進め方

関連書類をデジタル化する

経理DXに取り組むなら、まず最初に行うべきなのは関連書類のデジタル化でしょう。現在は紙で作成・保管している資料の電子化からはじめていきます。

「売上や仕入の伝票」「見積書や請求書の作成・印刷・発送」「領収書の作成・発送」「社内の経費精算申請・確認」等、紙が関わってくる業務はデジタル化を推進しやすいです。

ただし、取引先とのやり取りが発生する書類については、先方の理解や協力を得ることが必要になってくるかもしれません。一方的に進めることはできないので、デジタル化のメリット等を伝えながら進めていきましょう。

電子印鑑を導入する

電子化されたPDFファイル等に押印するために、電子印鑑を導入しましょう。第三者機関である認証局によって発行された電子証明書があれば、押印した書類の信頼性・安全性を担保することができます。

電子印鑑を活用することで、今までのように外出中の上司の帰社を待たなくても良くなります。外出先でも押印することができるので、承認を依頼する側・チェックする側の双方にとって大きなメリットとなるでしょう。

【関連記事】請求書への押印は電子印鑑で対応可能?有効性や作り方を解説

業務の自動化・システムの連携を行う

経理書類の中には、ペーパーレス化が難しいものもあるのではないでしょうか。そのような書類の電子化、担当者が手作業で行っている入金消込や請求書との照合等を自動化させていきます。連携できるシステムを導入することによって、一方でアウトプットしたデータを、他方でインプットすることも可能になるでしょう。

システムの導入・連携で自動化できる作業が増えることで、人的ミスを減らすことができます。また、より付加価値を高められる業務に時間を使えるようになるかもしれません。

【関連記事】経理業務の自動化を解説!自動化の課題とメリット・デメリットとは?

財務データをスピーディに処理できる環境を作る

最終的には、DX化によって経営状況に関する財務データをタイムリーに確認できる環境を目指しましょう。

例えば、月次決算の日数を数日短縮できれば、その分スピーディーに次なる手を打つことができるようになります。「財務データの素早い収集→分析→アクション」のサイクルを回す速度を上げていくことで、どのような経営環境下でも素早い対応をとっていけるようになるでしょう。

経理DXを進めるうえでの4つの課題

どの業務がデジタル化できるか見極める

経理DXを推進するためには、どの業務であればデジタル化できるかを見極めなければいけません。よって、まずは現在行われている業務を洗い出してみましょう。ひとつひとつの業務について、どのような流れで行われているのかをチェックしていきます。

ここまで行った上で「どの業務をデジタル化すれば効率化に繋がるか」を考え、取捨選択するべきです。現状と変わらなそうな業務については、無理にデジタル化をする必要はありません。

関連部署や取引先へ連携の協力依頼

経理DXを推進するためには、社内外からの協力が不可欠です。例えば、社内での経費精算を行う場合は、あらゆる部署の方々にデータ入力を依頼しなければいけません。

また、請求書のDX化を進めるためには、取引先にもシステム導入をお願いすることになるでしょう。

特に取引先等の社外については、デジタル化することのメリットを理解してもらうため、何度も説明する必要が出てくるかもしれません。まずは対応可能な取引先からデジタル化を進めていくという選択肢も検討しましょう。

全社的に一貫性のあるシステムの構築

経理業務だけ効率化がUPするようなシステムを構築しても意味がありません。

例えば、ほかのシステムとの連携ができないと、効率化できずに手入力が発生してしまう場合も考えられます。そのため、「ほかの部署で使用しているシステムと重複していないか」「ほかのシステムと連携は可能か」といった観点から考え、全社的に一貫性のあるシステムの構築・選定を目指しましょう。

IT人材の確保とマニュアルの作成

社内でDX化をスピーディーに進めていくためには、ITを得意とする人材の確保が必要です。もし思い当たる人材がいなければ、今後に備えて採用を前向きに検討するのも良いかもしれません。

また、せっかくDX化を推し進めても属人化してしまう作業がなくならなければ、業務の効率化を実現することができなくなってしまいます。誰もが同じように作業を行えるように、社内マニュアルを必ず整備しましょう。

【関連記事】経理業務のDX推進で人材課題を解決!従業員と企業の成長につながる方法を解説

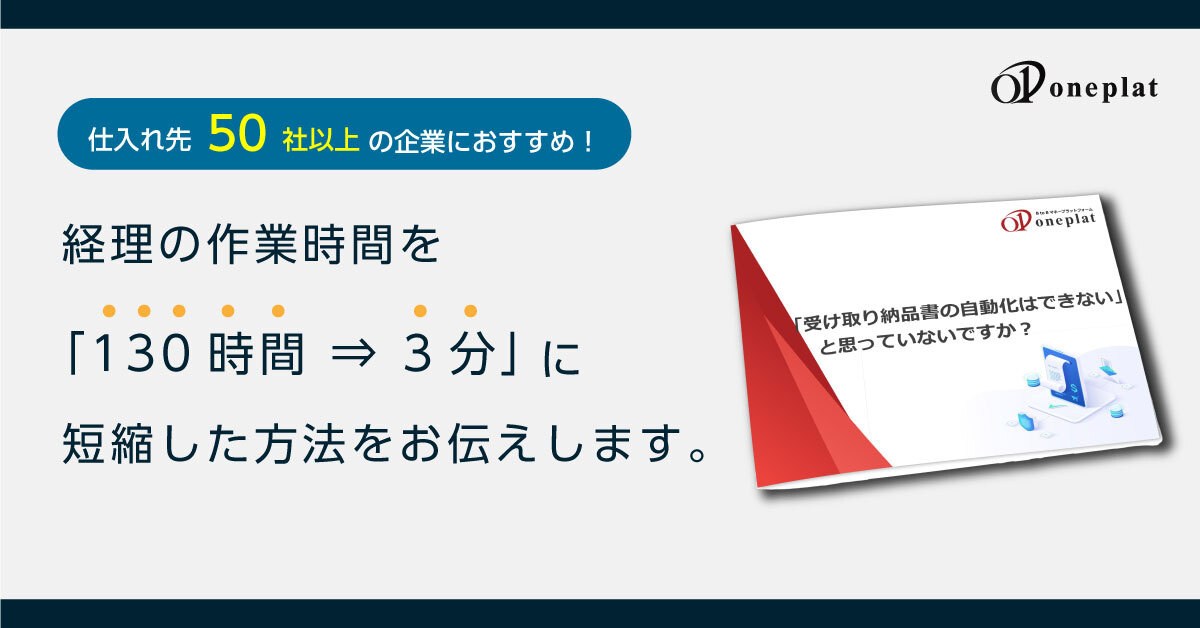

経理DXを推進するならoneplat(ワンプラット)

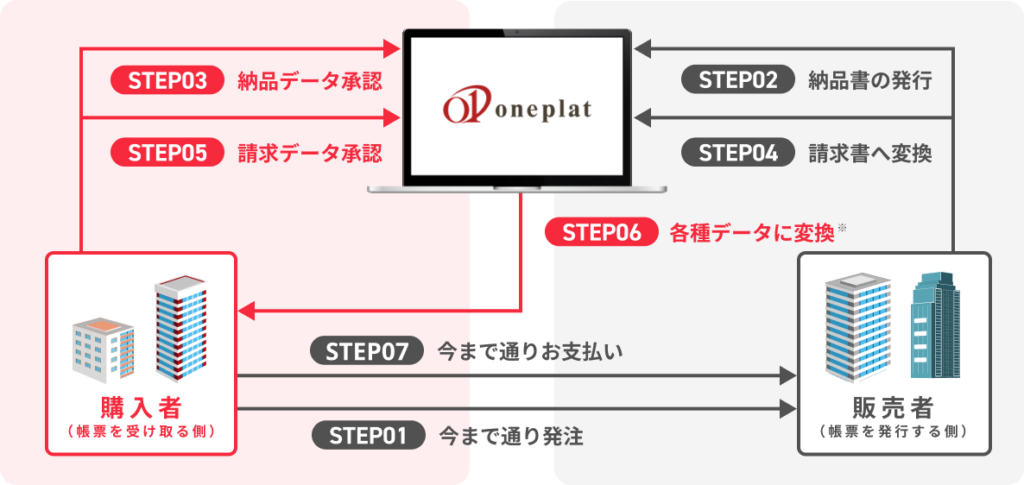

経理DXを推進するサービスはいくつもありますが、中でもおすすめしたいのが「oneplat(ワンプラット)」です。

oneplatを導入すると納品書や請求書の受け取りをデータで行うことができ、確認や承認を場所を問わずに行うことができます。

また、会計システムとの連携が可能なのでデータの手入力や仕訳入力を自動化させることも可能になるのです。

DX化を推進させるに相応しいツールなので、今回を機に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ:経理をDX化しよう

デジタルトランスフォーメーション(DX)には、定型業務の効率化や属人化の解消、ペーパーレス化の実現など数多くのメリットが存在します。

しかし経理部門ではレガシーシステムや紙ベースの運用、属人化がハードルとなり、苦戦してしまうケースも少なくありません。いきなり大規模な変更を行うと、現場の混乱や業務の停滞を招く可能性も考えられます。

まずは納品書や請求書のデジタル化など取り組みやすい業務から着手し、段階的に仕組みを整えていくのはいかがでしょうか。

oneplat(ワンプラット)では、納品書や請求書をデータで受け取り、会計システムとスムーズに連携させることができます。経理DXの第一歩として、是非ご活用ください。